FRED LE CHEVALIER : DESSINE-MOI UN POEME

ENTRETIEN LAURE MODESTI

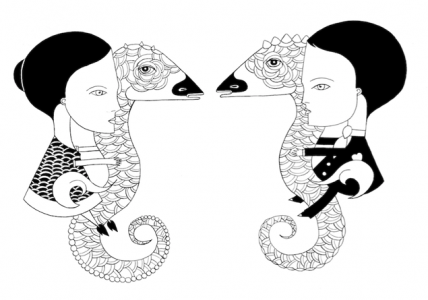

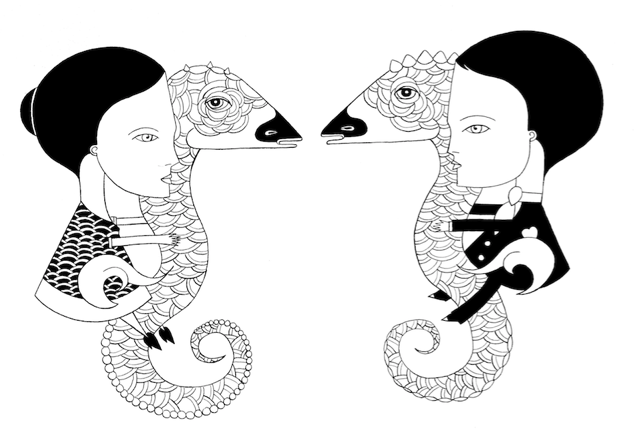

La première fois que j’ai croisé le chemin de Fred le Chevalier remonte à janvier 2014. Deux âmes sœurs, les yeux dans les yeux, chevauchent leur hippocampe et trônent en toute délicatesse place Saint-Pierre, au pied du Sacré-Cœur. Un chevalier des temps modernes qui croit encore en l’amour et le célèbre avec légèreté ? C’est assez rare pour être remarqué et assez sincère pour être remarquable… Avec deux clichés volés en guise de porte-bonheur, je serai désormais à l’affut des petits princes de nos rues qui parlent si couramment le langage du cœur. Ma rencontre avec l’artiste a lieu chez Eko Sato, la galerie où il expose régulièrement dans le 20ème arrondissement. Dernière exposition en date cette année : Il n’y a pas d’histoires sans secrets.

LM – L’amour et le couple sont omniprésents dans votre œuvre, qu’avez-vous envie de partager sur le sujet ?

FLC – « On parle de ce que l’on n’arrive pas à atteindre » disait Brel. Mes dessins parlent d’une recherche d’ancrage, de transcendance et de paix. L’amour est la forme la plus sublime de tout cela : la quête de l’autre, de l’émotion et du silence.

« Je ne souhaite pas représenter la violence : nous en sommes saturés, elle nous entoure quotidiennement. »

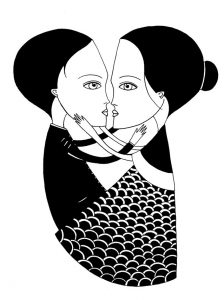

L’an passé, j’ai consacré toute une série sur le couple. Quand j’ai commencé à y travailler, l’intention était sur la sexualité et le désir… comme un espace de transcendance et de joie. Et puis ce sont devenus des personnages très tendres qui se sont mis dans les bras l’un de l’autre. Mi-faisant l’amour, mi-dansant. Cela m’a paru léger et suffisant. Je n’ai pas jugé nécessaire de représenter autre chose qui ne correspondrait pas mon dessin et à mon langage. J’ai voulu que cela reste poétique et bienveillant, dans une certaine harmonie. Je ne souhaite pas représenter la violence : nous en sommes saturés, elle nous entoure quotidiennement.

Comment avez-vous rencontré le dessin ?

Je dessinais beaucoup enfant. J’ai grandi à Angoulême, ville du Festival de la bande dessinée, et je lisais énormément. J’ai été bercé par les histoires, les images et les gravures, comme celles de Gustave Doré. A l’adolescence, j’ai cessé de dessiner… comme beaucoup d’entre nous.

J’ai repris le dessin il y a environ 10 ans à un moment un peu difficile de ma vie où j’avais besoin d’un exutoire. Pendant un certain temps, j’ai eu un discours assez négatif sur mon rapport au dessin. J’imaginais que si je n’avais pas arrêté, je dessinerais très bien. Je me disais que je ne pourrai devenir qu’une partie ridicule de ce que j’aurais pu être.

Au départ, j’étais surtout intéressé par le « beau » dessin, au sens technique… Puis j’ai eu le déclic en tombant sur les œuvres de Béatrice Myself. Ce sont des dessins très simples, naïfs, mais poétiques et très drôles. Cela m’a inspiré et j’ai eu envie de faire des choses dans le même esprit. Cette rencontre fut un véritable catalyseur.

Assez rapidement, j’ai créé un Myspace. Cela me permettait d’être au contact de personnes qui aimaient mon travail à travers le monde. Un jour, une américaine s’est prise en photo avec l’un de mes dessins. Bientôt ils furent nombreux à faire la même chose. J’ai commencé à appeler mes œuvres les « dessins voyageurs ». Cela me faisait tant plaisir qu’ils ne restent pas dans un tiroir.

« J’aurais sûrement tout perdu si j’avais foncé vers des choses qui n’ont pas d’âme. »

C’est cela qui vous a amené à coller dans la rue ?

Tout à fait, je me suis mis à coller dans la rue dans cette même optique : pour que mes œuvres voyagent, qu’elles vivent, qu’elles soient nomades et puissent être partagées. Et je voulais le faire dans l’impunité, l’anonymat… on pose et on s’en va ! Et il y a un côté ludique, presque enfantin.

Au départ je n’avais pas du tout comme objectif d’en coller beaucoup. Mais je suis tombé amoureux des collages. J’aime marcher, me promener dans la ville. C’est cela qui donne du sens à l’art de rue. Ce rapport à la ville a transformé mon rapport au dessin.

Progressivement j’ai commencé à signer. A partir de ce moment-là, un dialogue s’est créé avec le public. Des personnes revenaient vers moi avec leur récit, leur interprétation, leur histoire. Cela fait maintenant huit ans que je colle dans la rue.

Ma première exposition quant à elle fut en 2012. Pour mes expos, je ne fais que du dessin. Pour moi, un collage reste une grande photocopie. Le dessin est plus précieux, unique. Il est sacré à mes yeux, tout comme le livre. D’ailleurs, beaucoup de japonais et d’italiens s’intéressent à mon dessin, au trait. Ils ne s’intéressent pas aux collages. Or souvent, ce qui touche les gens en France et ce qui les amène à moi, ce sont justement les collages. Ces différences culturelles sont fascinantes.

Vous considérez-vous comme un street artiste ?

J’aime le côté gratuit, dans un espace de vie, un dialogue qui s’installe. Mais je ne m’intéresse pas au street art en tant que culture. Je ne m’identifie pas aux mouvances en général, probablement car je n’ai pas envie de subir les influences des milieux et leurs codes. Cela ne me parle pas, je ne m’y retrouve pas. Je veux être libre.

Et puis cela va souvent trop vite pour moi : beaucoup de références à l’actualité, à des icônes. C’est assez éloigné de mon approche. Idem pour la poésie, je ne fréquente pas de poète, ni ne lis de la poésie. Il y a des gens passionnants, passionnés mais je ne veux pas en faire partie.

Ce que l’on retrouve autour du mot street art me fait souvent peur. C’est très masculin, rapide, trop rapide, marketing, très compétitif. Ernest Pignon Ernest est le seul artiste travaillant dans la rue que j’admire profondément et que je connaissais en démarrant. Il amène réellement du sens à ce qu’il fait.

Que faisiez-vous avant de devenir artiste ?

J’étais dans l’enseignement durant 15 ans, en tant que conseiller principal d’éducation. Aujourd’hui, l’art, j’en vis… j’en survis. Si un jour j’en vis mieux je serai content mais je ne dessine pas pour faire de l’argent. D’ailleurs, j’aurais sûrement tout perdu si j’avais foncé vers des choses qui n’ont pas d’âme. Peut-être même que je ne dessinerai plus.

Je travaille parfois avec les écoles. C’est un public que j’aime : il y a de la joie, de la spontanéité. Je n’ai pas une culture de l’art, alors j’aime le fait que les enfants n’essaient pas de me catégoriser.

Je vais à la rencontre des enfants pour expliquer qui je suis et faire un collage avec eux. Je discute avec eux… je dessine avec eux. J’ai vécu une expérience inoubliable avec une école de Ménilmontant. Une institutrice avait organisé le spectacle de fin d’année entièrement inspiré de mon travail. Les enfants avaient des dessins sur leur corps, sur carton. Ils incarnaient mes personnages et s’étaient approprié mes textes à leur manière : ils utilisaient des mots qui ne sont pas pour les enfants mais ils leur donnaient un autre sens. C’était très touchant.

Je suis aussi intervenu en hôpital et dans des maisons de retraite. L’hôpital est intéressant car il est chargé de sens, de récits de vie. L’important c’est le moment, ce n’est pas le résultat. Si je peux poser quelques petites bougies dans la vie des gens, je suis content.

En parlant de sens, quelle est justement la place des mots dans votre travail ?

Je recherche une dimension poétique dans mes dessins, et les mots ont cette même ambition. Je ne trouve pas de titres qui décrivent mes dessins. Les titres sont plus larges, ils racontent déjà une histoire.

Mes deux amours d’enfance étaient les images et les mots. Je lisais beaucoup de livres d’aventure et d’action. Je n’aimais pas les descriptions, mais j’étais imprégné de mots.

Je m’amuse aujourd’hui à les manipuler et à jouer avec. J’ai commencé à écrire sur ma page Myspace avec des phrases que j’inventais de toute pièce. Je ne voulais surtout pas relayer les citations traditionnelles de type « ce qui ne te tue pas te rend plus fort » qui ont perdu toute leur saveur à force d’être utilisées. Je voulais écrire une poésie légère, avec un nez rouge. J’inventai alors des citations, des auteurs et même les livres de référence. Aujourd’hui j’écris de manière compulsive des phrases qui me viennent. Je fais cela sur Facebook où je passe bien trop de temps !

Qui est ce petit personnage qui se décline à l’infini ?

Au début, je dessinais différents personnages. Puis je me suis fixé sur l’un deux qui refuse de grandir, coincé entre le monde des adultes et celui de l’enfance.

« La mort ne gagne jamais, même à la fin ».

C’était une sorte d’alter égo. Pendant près de trois ans, il courait toujours. Puis j’ai commencé à dessiner des animaux, des objets et je lui ai fait rencontrer d’autres personnes, mais toujours à la recherche d’alter egos… Au fur et à mesure du temps, il s’est modifié, affiné, mais au fond il reste le même. La répétition ne me gêne pas. Il y a même quelque chose de fascinant. Maintenant j’estime qu’ils sont plusieurs, mais au fond je crois qu’on se dessine toujours.

Qu’est-ce que ces personnages cherchent à nous dire ?

Pas forcément grand-chose. Je pense que c’est plutôt les gens qui vont y lire leur histoire. Les personnages sont dans une fuite ou une élévation, mais ils sont tous à la recherche de quelque chose. Ils sont face à la difficulté du monde et ils vont rechercher des espaces préservés. La forme est douce, mais le dessin n’est pas à propos de douceur. Il n’est pas mignon.

Quand je dessine, j’aime le fait que je ne pense pas. Je n’intellectualise pas du tout. De toute façon, pour me connecter à une œuvre d’art j’ai besoin d’être pris par une émotion. Si c’est trop intellectuel, cela ne marche pas. C’est ce que savent les enfants et que nous avons oublié. De la même manière, la représentation d’icônes, de personnages célèbres ne me touche pas car je n’y vois pas une histoire intime et originale.

J’ai été très marqué par les attentats à Paris. Tous les endroits touchés étaient mes lieux de vie. Il y a eu des morts dans ma rue. J’habitais à côté du Carillon, j’ai déménagé par la suite. Je n’allais pas bien à ce moment-là. On était dans un cimetière, ma rue sentait la mort.

J’ai beaucoup collé dans ces endroits. Mes dessins servaient à rassembler, je ne cherchais pas illustrer la violence et la mort. Elle était déjà omniprésente. J’avais au contraire besoin de mettre de l’espoir et de l’amour dans ce chaos. J’ai réalisé à ce moment-là « La mort ne gagne jamais, même à la fin », « On ne dira que l’amour », « Encore plus qu’hier nous irons planter des arbres ». Toutes ces œuvres, à travers leurs personnages, venaient remettent de la vie et de l’espoir dans ce chaos.

L’année dernière vous avez mené un grand projet avec le Bon Marché. Comment cette collaboration s’est-elle passée ?

La proposition artistique qui m’a été faite m’a beaucoup intéressée. Elle m’a permis de donner une nouvelle vie et davantage d’échelle à un travail que j’avais commencé rue Oberkampf autour du bal, du couple et de la danse.

La proposition artistique qui m’a été faite m’a beaucoup intéressée. Elle m’a permis de donner une nouvelle vie et davantage d’échelle à un travail que j’avais commencé rue Oberkampf autour du bal, du couple et de la danse.

C’était au moment du mariage pour tous.

J’étais excité à l’idée de réaliser quelque chose avec des dimensions inconnues qui puisse être beau, poétique, un peu magique. Mes dessins suspendus n’étaient pas dénaturés. De toute façon, je ne sais pas répondre à une commande ou faire de l’illustration. Cela a fonctionné car je suis resté libre.

Un chat noir vint alors se poser au-dessus de nos têtes, sur le toit de verre de la galerie, comme un point final à la conversation. Enroulé au zénith, dans la lumière, une dernière touche de poésie.

Fred le Chevalier est représenté par la galerie Eko Sato, 57 Rue des Cascades, 75020 Paris : www.ekosato.com

Son dernier livre de dessins, On est tous roi d’un pays qui n’existe pas vient d’être publié aux éditions La Pionnière : www.lapionnière.com