VOYAGEUR DU DESIR

PAR ALAIN RAUWEL

Guillaume de Sardes est un voyageur ; ce n’est pas à lui qu’on fera chanter les délices du confinement. Toujours entre deux avions, sur l’épaule un sac léger dans lequel il y a surtout son appareil photographique, il va de ville en ville, de nuit en nuit. Ses albums, comme ses romans, sont une manière de journal d’errance. Après un beau livre sensible sur Beyrouth (Retours à Beyrouth, Kaph Books, 2016), il donne aujourd’hui Vers l’Est, un voyage en images vers Budapest, Riga, Berlin, Moscou, Bakou, Tirana, Kiev et Vilnius : images simples en apparence, mais dont la composition et l’agencement révèlent à l’examen une exigence et une rigueur peu communes. Faut-il, au motif que l’artiste a dans son arbre généalogique des ancêtres russes et ukrainiens, identifier dans le tropisme vers l’ancien empire soviétique un « retour aux sources » ? Ce serait oublier que Guillaume de Sardes aime d’abord les villes, toutes les villes, et qu’on le voit aussi souvent partir « vers le sud » que « vers l’est », comme le montre sa fascination pour le Tanger de Jean Genet, qui a déjà fait l’objet d’un essai délicat (cf. https://prussianblue.fr/guillaume-de-sardes-sur-les-traces-de-jean-genet/ ) et d’un film lumineux. Né ici, vivant là, cueillant ses plaisirs et son ennui ailleurs, toujours ailleurs, le photographe de Vers l’Est ignore tout (grâce à Dieu) de l’ « obsession racinaire ».

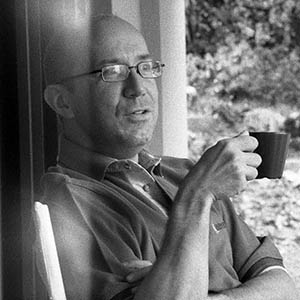

Tout autant est-il indemne de l’égotisme qui à certains ne fait jamais chercher qu’eux-mêmes, fût-ce au bout du monde. De ce point de vue, il convient de ne pas majorer l’importance d’une unique photographie incluant l’artiste dans l’image ; non destinée à la publication lorsqu’elle fut prise, cette photo relève davantage de la dédicace ou du signe mémoriel que de l’autoportrait. C’est bien l’altérité de l’Est qu’il s’agit de fixer sur la pellicule. Nul objectivisme pourtant dans le travail de Guillaume de Sardes ; il n’y a pas une once de touriste en lui, et on cherchera en vain les monuments étoilés au Guide vert sur ses photos. Sa quête ne porte que sur une certaine densité d’émotion, une certaine vibration des êtres et des lieux. « Je préfère les images ambiguës, dont on n’épuise pas le sens », affirme-t-il. L’ambiguïté aimée, il la rencontre dans des perspectives ouvertes, des avenues irrégulièrement éclairées, et des visages – des visages de jeunes femmes, toujours.

En ce sens, Paul Ardenne a raison d’écrire dans l’essai qui ouvre le livre que Vers l’Est est érotique de bout en bout. Encore faut-il s’entendre sur la nature de cet érotisme. Fondé sur les regards et les atmosphères, c’est ici un érotisme suggéré, jamais mis en scène, comme Guillaume de Sardes l’a fait parfois, dans d’autres séries. Mais ce n’est pas davantage une quête amoureuse au sens sentimental du terme. Le voyageur appartient à une génération vaccinée contre les brumes du romantisme, fût-il « de basse température ». On n’en déduira pas que le regard porté sur les « filles de l’Est » dont les visages scandent les doubles pages relèverait du cynisme. D’elles le photographe attend beaucoup, sans doute trop, comme il le sait bien : « la possibilité d’une autre vie (…) une attraction qui tient de la fascination du vide, un vertige ». Éprouver du vertige à plonger dans les yeux trop maquillés d’une inconnue assise à la table voisine, dans un bar des bords du Dniepr ou de la Caspienne, c’est prendre le désir au sérieux. Si les filles sont parfois faciles, la photographie de Guillaume de Sardes, elle, ne l’est jamais.

Intenses, rigoureusement construites, légèrement tremblées quand il le faut, les images de Vers l’Est sont avant tout des fragments du journal d’un homme libre, passionnément libre. Avant que le champagne ou la vodka n’y ajoutent leur griserie, le photographe qui quitte à la tombée de la nuit sa chambre d’un palace soviétique un peu décati marche dans les rues trop larges des capitales du « bloc de l’Est » animé par une douce ivresse : celle d’un corps alerte et d’un regard aigü parfaitement disponible à toute rencontre, un reflet sur la neige, la silhouette d’un immeuble brutaliste, une passante aux longues jambes galbées, les jeux d’un réverbère et d’une ramure… Nul besoin pour lui, en tout cas, de « se prouver qu’il vit », comme le suppose son préfacier en des lignes qui se rapportent sans doute plus à lui-même qu’à l’artiste qu’il évoque. Nulle angoisse motivée par on ne sait quelle crise, et surtout pas la « crise du sens », ce triste marronier. Pourquoi est-il si difficile de se départir de l’imaginaire dix-neuviémisant de l’artiste comme conscience malheureuse ?

L’Est et l’Orient, c’est tout un, ou quasi. Et nous savons depuis des siècles que les routes de l’Orient n’ont pas de fin – ou alors infiniment loin, en des terres que l’on n’appelle pas par hasard « extrêmes ». Elles sont l’espace d’une liberté grande, qui est aussi celle du rêve. C’est pour cela, assurément, que Guillaume de Sardes les aime et, avec un talent plein de retenue et pourtant fraternel, les ouvre pour nous.