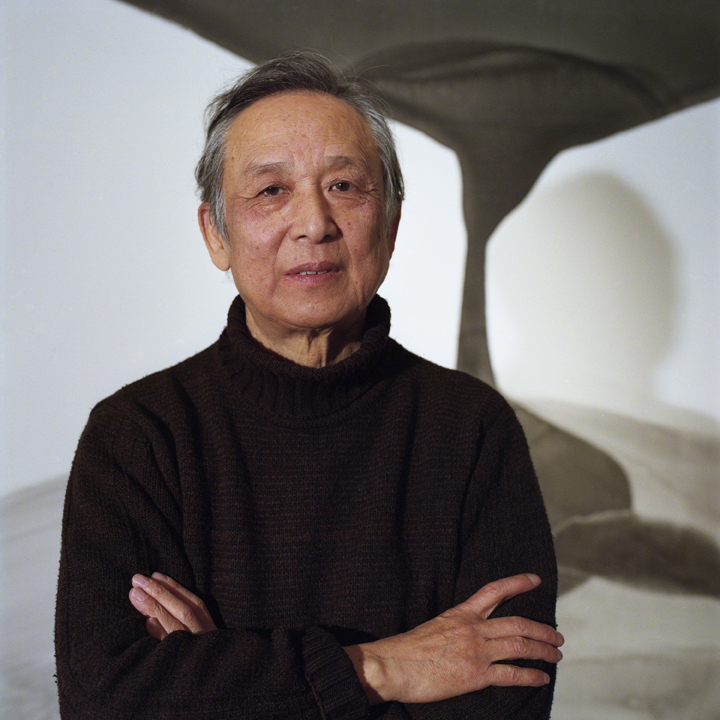

DANS L’ATELIER DE GAO XINGJIAN

TEXTE DANIEL BERGEZ

PHOTOGRAPHIE CHUNG-LENG TRAN

Universellement connu comme écrivain, Prix Nobel de Littérature en 2000, Gao Xingjian est aussi un peintre qui expose dans le monde entier. C’est d’ailleurs à la création picturale qu’il consacre actuellement l’essentiel de son activité. Né en Chine en 1940, il est très tôt sensibilisé aux arts par sa mère, actrice amateur. Après des études à l’Institut des Langues étrangères de Pékin, il devient traducteur, tout en pratiquant pour lui-même la peinture. Il est envoyé dans un camp de rééducation au moment de la « révolution culturelle ». Après la mort de Mao Tsé-Toung, il se fait connaître comme auteur de théâtre tout en effectuant plusieurs voyages en Europe en tant que traducteur.

Mais sa notoriété en occident lui attire les foudres du pouvoir chinois. En 1989, après les évènements sanglants de la place Tian-anmen, il s’installe en France, où il mène depuis une carrière de peintre, d’écrivain, de dramaturge, s’orientant aussi vers l’opéra et le cinéma. Ses livres les plus connus sont La Montagne de l’âme (1990) et Le Livre d’un homme seul (1999), récit autobiographique. On lui doit également nombre de textes de réflexion sur l’art, comme Pour une autre esthétique (2001) et Le Témoignage de la littérature (2004). Ces dernières années, de grandes expositions lui ont été consacrées en France, Espagne, Belgique, Suède, Allemagne, Suisse, aux Etats-Unis, à Taïwan, à Singapour…

L’atelier de Gao Xingjian, grand espace dénudé, prend à rebours toute la mythologie classique de l’ « atelier d’artiste », telle que la consacre par exemple la célèbre toile de Courbet. Ici, ce n’est ni le lieu de sociabilité, voué à la réception des commanditaires ou au dialogue avec les visiteurs, ni un espace fiévreusement marqué par le travail du peintre, comme les ateliers de Francis Bacon ou de Lucian Freud, aux murs maculés de traces de peinture. L’espace est vaste et nu, sans aucune décoration, les murs blancs, le sol noir, la lumière extérieure entièrement occultée par de grandes tentures qui obstruent les verrières (Gao Xingjian travaille indifféremment le jour et la nuit à la lumière électrique, ce qui rend possible sa pratique de l’encre de Chine sur un fond blanc). Rien ne semble préexister aux oeuvres à naître, nulle esquisse n’est réalisée, tout se joue pour l’artiste dans le moment même de la création. Et il a besoin pour celle-ci d’un dépouillement extrême, d’un vide initial qui permette l’apparition de l’oeuvre. Difficile de ne pas penser à la tradition du taoïsme, cette antique pensée chinoise qui articule toute chose selon la dialectique du vide et du plein. Les toiles, de très grand format (plusieurs mètres de côté), sont travaillées à même le sol, avec des pinceaux chinois, le peintre se plaçant sur de « petits ponts » qui lui permettent d’avoir accès à toute la surface. Gao Xingjian reçoit le visiteur avec une affabilité mêlée de réserve et une infinie politesse; quand on l’invite à se mettre devant ses toiles pour le photographier, il s’y prête de bonne grâce mais sans complaisance, plutôt par une gentillesse dénuée de toute ostentation.

Votre travail de peintre est à présent bien connu, mais je crois que votre formation a été hasardeuse, et même au départ contrariée par votre famille.

Oui. Ma mère s’est opposée à ce que j’entre à l’Institut des Beaux-Arts de Pékin. Elle a préféré m’assurer une situation en me faisant étudier à l’Institut des Langues étrangères, pour que je devienne traducteur. Il faut dire qu’il n’existait pas à l’époque de galeries en Chine. Les peintres ne pouvaient vivre que des commandes officielles qui servaient de propagande.

Comment, donc, avez-vous pu vous engager dans une carrière de peintre ?

Je dessinais et travaillais pour moi, tout en menant une activité de traducteur et de dramaturge. Et j’ai pu organiser ma première exposition personnelle dans le Théâtre d’art du Peuple de Pékin, à l’occasion de la représentation d’une de mes pièces ; le théâtre étant trop connu, la police n’a pas pu intervenir. Des diplomates sont venus, dont l’ambassadeur de France, et ce fut l’occasion de ma <première vente d’œuvres. Ensuite, tout s’est précipité à l’occasion d’un voyage que j’ai fait à Berlin en tant qu’écrivain, à l’invitation d’amis. C’était en 1985. J’avais amené des œuvres à l’encre pour les donner en remerciement à mes hôtes. Je les ai punaisées aux murs dans le grand appartement qu’on avait mis à ma disposition. Certains se sont prisde passion pour ces œuvres, et m’ont aidé à organiser une exposition à Berlin. J’ai été ainsi immédiatement connu en Allemagne comme peintre, alors que je ne l’étais nulle part ailleurs. Un grand collectionneur allemand a joué pour moi un rôle de mécène (il possède actuellement une centaine de mes œuvres). Il voulait m’acheter une voiture, me donner de l’argent… J’ai refusé car je n’aurais rien pu en faire en Chine. Il m’a donc ouvert un compte en Europe, dont je pouvais disposer lorsque j’y venais. Il m’a invité à nouveau l’année suivante, et c’est ainsi que ma carrière d’artiste-peintre a commencé. Un vrai miracle ! Je n’ai donc eu aucun souci d’argent dès le début, et c’est ce qui me permet de travailler en dehors de toute préoccupation du marché de l’art.

J’imagine que les autorités chinoises de l’époque se sont inquiétées d’un tel succès en Occident.

Bien sûr. L’ambassade de Chine en Allemagne a mené une enquête. Tout cela paraissait suspect et dangereux. On m’a fait savoir que je n’étais pas répertorié comme peintre. Les choses n’ont d’ailleurs pas changé. Je suis toujours persona non grata en Chine (alors que je suis reçu avec enthousiasme à Taïwan) : tout a été détruit de ce qui se trouvait dans l’appartement que j’occupais ; mes œuvres sont censurées ; mon nom n’apparaît nulle part dans les publications officielles.

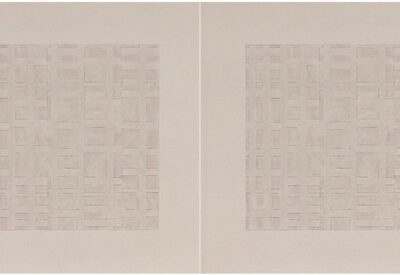

Votre création picturale exploite constamment les ressources de l’encre de Chine travaillée sur un fond blanc. C’est un pari presque minimaliste (avec le refus de la couleur), alors même que vos oeuvres sont toujours d’un format imposant. Comment en êtes-vous venu là ?

Mes premières œuvres, personnelles, étaient des figurations un peu particulières. Mais je me suis très vite orienté vers le vieux fond de la tradition chinoise à l’encre de Chine. Dans cette tradition, il ne s’agit pas au départ de peinture au sens occidental du terme. C’est un art de lettré, lié à la calligraphie, le texte étant accompagné d’une figuration. Bien sûr, la pratique de la couleur est également ancienne, mais elle ne concerne que des décorations et fresques de bâtiments, pour lesquelles on fait appel à des artisans, non à des artistes. J’ai donc repris cette technique de l’encre de Chine, mais pour concevoir des œuvres autonomes, comme on les pense en Occident. Pour cela, j’ai bénéficié de ma formation à la pratique de la peinture à l’huile et à l’aquarelle. Ce choix est parallèle à celui de Zao Wou-Ki, qui a été le premier peintre chinois à s’engager dans l’abstraction avec l’encre de Chine. Je l’ai d’ailleurs rencontré dans les années 70.

Vous avez commencé à travailler sur papier; mais vous semblez avoir abandonné ce support au profit de la toile. Pourquoi ce changement ?

Il remonte aux années 90. Le papier, que j’utilise encore bien des fois, est le support traditionnel de l’encre, et permet des effets d’une grande subtilité. Mais c’est malheureusement un matériau fragile. Lorsque je travaille sur papier, je suis ainsi amené à détruire beaucoup de choses en cours de route, parce que le papier peut se gondoler, se déchirer, et qu’il ne supporte guère les reprises. Et puis le papier est toujours d’un format limité. Or on me demande, pour les musées où j’expose, des œuvres de très grande taille, ce qui n’est possible qu’avec des toiles. Bien sûr, le travail à l’encre nécessite des toiles parfaitement fabriquées, avec plusieurs couches d’enduction à l’acrylique. Et j’ai testé tous les types d’encre, avec les différents effets qu’on peut en tirer, pour créer d’infinies nuances dans le noir.

Comment pourriez-vous définir votre oeuvre, par rapport aux courants de l’art contemporain ?

Vaste question ! Le XXe siècle a inventé l’abstraction, avec le très grand peintre Kandinsky, qui a créé un autre langage. La question est à présent de savoir ce que l’on peut encore faire, s’il est possible de continuer à pratiquer la peinture. Comment faire encore de la peinture aujourd’hui, à l’époque des collages, de l’art conceptuel, des installations, de la vidéo ?… Il faut trouver de nouveaux champs à explorer, en dehors des deux voies de la figuration et de l’abstraction. La première est une représentation ; la seconde une expression. J’explore un troisième chemin entre les deux, fondé sur la suggestion et l’évocation d’une vision qui puisse être communiquée à autrui ; une vision intérieure, qui ne soit ni copie ni déformation de la réalité. Les stéréotypes actuels de l’ « artiste », véhiculés par les médias, réduisent l’art à des produits de consommation. J’ai la chance de ne pas avoir à me soucier du marché, ni à mettre en scène un moi narcissique. Ma vie se confond avec mon art, qui est une expérience sensible et vitale, en deçà des mots. Je l’écrivais dans Pour une autre esthétique : « Revenir à la peinture, c’est se libérer des verbiages, rendre les concepts au langage, c’est peindre là où le langage ne suffit plus, commencer à peindre là même où l’on a fini de parler. »

Un commentaire sur “DANS L’ATELIER DE GAO XINGJIAN”

Les commentaires sont fermés.