CHEZ SAM SZAFRAN. L’ATELIER COMME JARDIN CLOS

TEXTE JEAN CLAIR

PHOTOGRAPHIE GUILLAUME DE SARDES

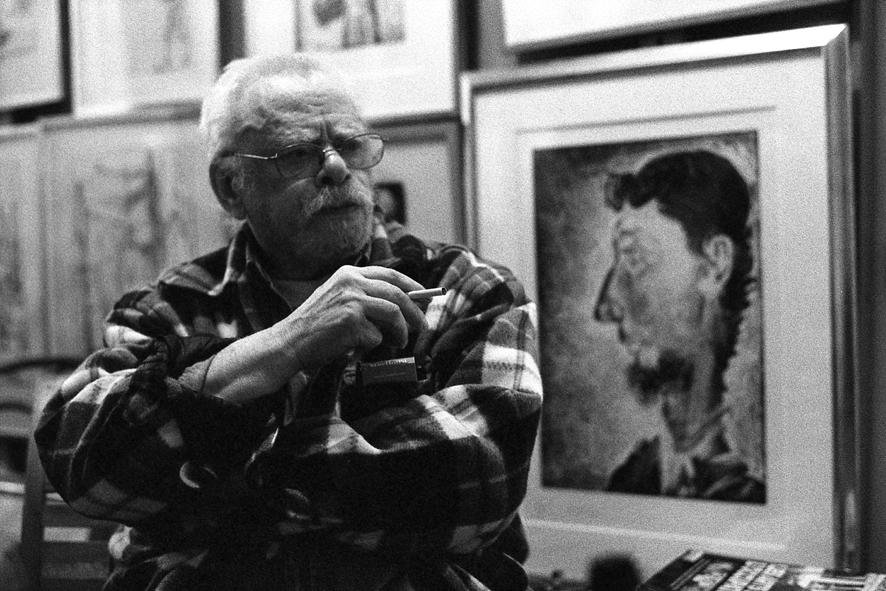

Né à Paris en 1934 de parents juifs polonais, Sam Szafran est un des artistes français les plus rares, discrets et importants de sa génération. Peintre, dessinateur, pastelliste et graveur autodidacte, il se définit luimême comme un « miraculé », ayant successivement échappé à la rafle du Vél’d’hiv’ et à une addiction à l’héroïne. Au début des années 60, il se lie d’amitié avec Alberto Giacometti et entre à la galerie Claude Bernard. Dans les années 70, il adhère un temps au groupe Panique (fondé par Arrabal, Topor et Jodorowsky). Il rencontre aussi Henri Cartier-Bresson, Martine Franck, Raymond Mason et commence sa série des « Ateliers », puis des « Escaliers ». Au milieu des années 80, il reprend ces thèmes dans de grandes aquarelles. Les premières rétrospectives de son œuvre ont lieu en 1999, à la fondation Gianadda à Martigny, à la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, puis, en 2000, grâce à Jean Clair et Daniel Marchesseau, au Musée de la vie romantique. Sam Szafran est depuis une dizaine d’années des un cinq artistes français les plus cotés.

On découvrira l’une des œuvres les plus secrètes et les plus poétiques de ce temps. On la connaît peu car peu en a été montré. Aucune rétrospective ne l’avait honorée. À part quelques dessins abstraits des années 50, elle est demeurée résolument figurative et à ce titre a récemment été jugée « inclassable ». Ceux qui la collectionnent, parmi eux, quelques représentants des plus grandes collections françaises, anglaises et américaines, la conservent avec un soin jaloux.

Un pareil éloignement du forum, durant cinquante ans, aura été bénéfique. Production sauvage née de la main d’un écorché vif, l’œuvre a évité les hybridations, les contaminations et les compromis. Abritée par les hauts murs de brique d’une ancienne fonderie de Malakoff, elle a pu, à l’image de ce qu’elle représente, laisser grandir à l’aise des arborescences de plus en plus somptueuses et subtiles. Ces tapisseries mille-feuilles, tissées de philodendrons, de caoutchoucs, d’aralias, ces cascades de verdure et de lianes entre lesquelles se glisse la silhouette furtive d’un être humain, ont au premier regard l’enchantement des légendes, des contes pour enfants. Derrière les apparences, un génie du fantastique habite ces feuillages. L’œil qui se confronte à ces taillis, futaies, broussailles, épines, a vite la sensation de franchir un seuil. Au-delà du mur, dans la trouée, commence la magie. C’est le plaisir retrouvé du Voyage au centre de la Terre, quand le lecteur atteint le lac intérieur sur les bords desquels poussent les palmiers, les fougères, les graminées géantes d’un monde originel. On connaît d’ailleurs l’amour du peintre pour les insectes dont il collectionne avec soin des spécimens rares, pour les pierres curieuses, pour les livres précieux à la typographie soignée, dont il a constitué une bibliothèque exceptionnelle. Naturalia et artificialia composent l’univers d’un curieux raffiné, d’un lettré dont la seule école n’aura pourtant été que la rue. La lumière des tableaux, sous les verrières bleu nuit de l’atelier, est celle d’un monde premier. Géologie et botanique, zoologie et géomancie, génie : cette œuvre qui parle de feuillages, de plantes, d’escaliers, d’élévations et de vertiges, d’ascensions et de maelströms, de croissance et de corruption, de lumière et d’ombre, qui ploie et qui déploie des espaces, qui plie et qui tord des espèces, est d’abord une genèse, un jardin antérieur à la Chute. Les premiers dessins – des fusains – avaient le noir de cette houille originelle. On en retrouve les traces dans le poussier qui tapisse le sol de l’atelier. À leurs éclats noirs et lui- sants se sont plus tard mêlées les poudres colorées des pastels. Elles sont comme la poussière de milliers d’ailes de papillons. De sorte que, de la nuit à la lumière, du noir qui fonde cette œuvre et qui est, pour ainsi dire, son assise obscure jusqu’à l’arc-en-ciel des couleurs, de l’épaisseur des filons à la légèreté des météores, une chimie s’opère, qui est pareille à une sublimation.

Le seul support de ces opérations aura été, non pas le bois ni la toile, trop résistants, trop solides, trop massifs, mais le plus aérien, le plus fragile, le plus souple sous la main : le papier. L’œuvre avoue dans ce choix son affinité avec l’écriture et son goût pour un art plus proche de l’Orient que de notre propre tradition. Elle est une calligraphie autant qu’une peinture, une pensée en mouvement plutôt qu’une image en repos.

Mais cet univers clos et végétal, la cornue de ces transformations de couleurs et de formes, évoque aussi des images plus lointaines et plus savantes dont nous avons souvent oublié le sens. Cette représentation qui court d’œuvre en œuvre comme un leitmotiv, ces feuillages protégés par des murs au milieu desquels est assise une femme silencieuse, c’est l’image ancienne, protégée par son mu- retin de briques rouges, d’un hortus conclusus. L’œuvre obéit dans l’ordre de l’image peinte, à ce que dans l’ordre de l’esprit on appelait la clôture : un exercice solitaire et rigoureux, à l’abri du monde extérieur et de ses distractions.

Les ateliers de Szafran sont d’abord des désastres. La nuée obscure les menace, la pluie les inonde, la neige tombe sur eux, le vent les ravage. Sous l’orage, tout est jeté pêle-mêle, les meubles, les tréteaux, les tables, les cadres, les feuilles. Le peintre lui-même est pris par le tourbillon, il est délogé, expulsé, rejeté hors champ. On ne voit plus de lui qu’une main, dans l’angle inférieur gauche, qui, comme un sismographe, enregistre les tremblements de terre, trace les progrès de la destruction.

En traitant de l’atelier comme un motif privilégié et récurrent – non seulement les ateliers successifs qu’il a occupés à Paris, rue du Champs-de-Mars et rue de Crussol puis rue Vincent-Moris à Malakoff, mais aussi l’atelier Bellini de taille-douce où les lithographies ont été tirées, et l’atelier de certains amis comme celui du sculpteur Raymond Mason –, Szafran est revenu à l’un des thèmes les plus riches que la peinture en Occident ait créés. L’atelier, à la fin du Moyen Âge, devient ainsi un genre, analogue à d’autres genres comme la peinture de portrait ou d’intérieur, mais chargé d’une symbolique bien particulière. Thème encore inédit, il indique, comme dans l’iconographie du tableau dans le tableau, cette mise en abyme du travail du peintre qui, au sein de son art, le pousse désormais à produire une maquette en réduction de sa structure, un modèle intelligible des conditions de son apparition. Que l’atelier apparaisse alors comme un genre nouveau, c’est l’indice que le peintre ne se voit plus comme un artisan anonyme mais comme un individu singulier et créateur. C’est le signe aussi que l’art qu’il pratique n’est plus, dans l’ordre de la transcendance, l’appel à un au-delà, mais qu’il se réfléchit désormais lui-même, dans l’histoire, et dans sa propre immanence, comme un métier où se pose la question de sa production. Cette immense interrogation ne s’achèvera qu’au XXe siècle. Matisse, Picasso, Giacometti, Balthus semblent 19 parmi les derniers à vouloir avec assiduité prendre comme motif leur atelier. Ils sont aussi parmi les derniers à vouloir sauver la peinture de sa destruction. En dehors d’eux, au-delà d’eux, l’avant-garde ne se satisfait plus guère de ce lieu clos où le secret de la création servait à célébrer le sacré du monde créé. Elle rêve de lieux publics, de manifestations, de soulèvements, d’envahissement généralisé du monde extérieur par un ferment qu’elle s’obstine à nommer l’art. Pop artistes, actionnistes, land artistes et autres furieux désertent l’atelier en décrétant la vanité du tableau. Ne rêvant que d’abolir, selon leurs propres mots, la frontière entre l’art et la vie, que de détruire les seuils qui marquaient l’accès progressif à un savoir et parfois le passage graduel à une sagesse, tout leur effort ne tend qu’à niveler, homogénéiser, neutraliser, c’est-à-dire à dégrader et à désacraliser un espace qui était en art celui de la distinction, et donnait naissance à une œuvre qui était sens, valeur et pourquoi pas ? Au regard du visiteur, promesse indéfiniment répétée d’un salut. C’est la nature entière qui est requise à leurs yeux de devenir « atelier » et c’est n’importe quoi, aussi bien, en ce lieu désormais sans murs, sans portes ni frontières, qui devient « œuvre ». Ils manipulent et débitent l’espace par les « actions », là où le peintre ancien l’habitait.

C’est oublier cependant, comme nous le rappelle l’histoire des religions – et qu’est-ce que l’art en Occident, du XVe siècle à nos 21 jours, sinon le substitut souvent très acceptable d’une religion éteinte ? –, que toute fondation, que toute création, que rien ne peut se faire sans la délimitation d’un point fixe au sein de l’étendue, la fondation d’un lieu consacré au milieu du chaos indistinct et neutre. Qu’était l’atelier, substitut du sanctuaire, sinon la fondation de ce centre, de ce point fixe à partir duquel l’espace profane s’éclairait, prenait sens et valeur ? Le destin particulier du peintre qu’est Szafran, en cette occasion, ne répète-t-il pas en miroir, et plus profondément, le destin de l’homme singulier et le sort du peuple où il est né ? Il faudrait relire à cet égard les pages que Gershom Scholem a consacrées a l’exode d’Égypte, événement historique fondamental mais qui ne peut seulement s’être passé une fois et sur un seul plan : c’est un événement qui à tout moment a lieu en nous- même, la fuite d’une Égypte intérieure dans laquelle nous sommes tous esclaves. Ainsi après beaucoup d’errances, de la Pologne à l’Australie, Szafran a-t-il rebâti cette demeure où, dans le poudroiement des poussières colorées, coulent le miel et le lait de ce Chanaan dont sont faits les pastels.

À son insu peut-être, mais élevé dans la sagesse de l’Exode, il revenait à ce peintre de figurer ce moment de crise où l’ancien atelier, sanctuaire ou salon, lieu public ou caché du travail, lieu de l’intimité, du labeur patient ou bien lieu de l’échange avec ses pairs, se voit livré à la fureur et au vacarme d’un monde qui semble avoir pris l’art en horreur sinon en haine, et qui n’a de cesse d’en traquer et d’en détruire le moindre souvenir. Ces ateliers pris sous la nuée sombre de l’orage sont l’image saisissante de ce naufrage où le dehors, le monde neutre, homo- gène, indifférencié, est venu envahir, subvertir et profaner le dedans, le monde spirituel de l’intériorité.

Les rafales de pluie, griffant les vitres et inondant les meubles à plan, sont autant de traits 23 rageurs rayant la surface du tableau comme on raie une plaque gravée. Et les flocons de neige, venus du Paysage d’hiver de Bruegel que Szafran a pu voir dans la collection Reinhardt de Winterthur, annoncent plus un nouveau Massacre des Innocents qu’une sereine Adoration des Mages. Peintre, il s’est claquemuré dans son atelier d’autant plus fortement que ses contemporains allaient au désert. L’atelier a été son premier et son dernier refuge, le locus solus précaire où nul n’est admis à pénétrer s’il n’est un ami, et d’autant plus inexpugnable qu’avant d’être une possession matérielle, il est devenu une clôture spirituelle.