MELISSA WITTNEBERT, UNE AMÉRICAINE À PARIS

PAR GUILLAUME DE SARDES

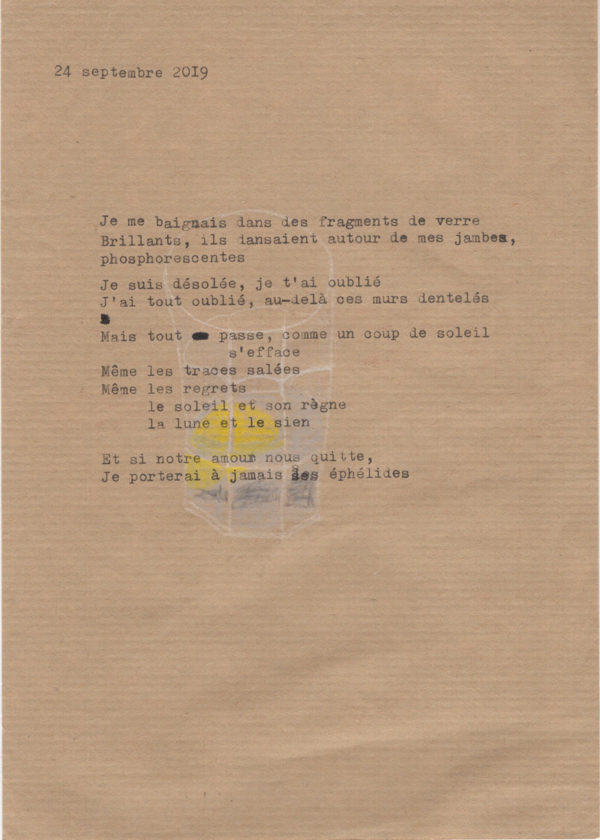

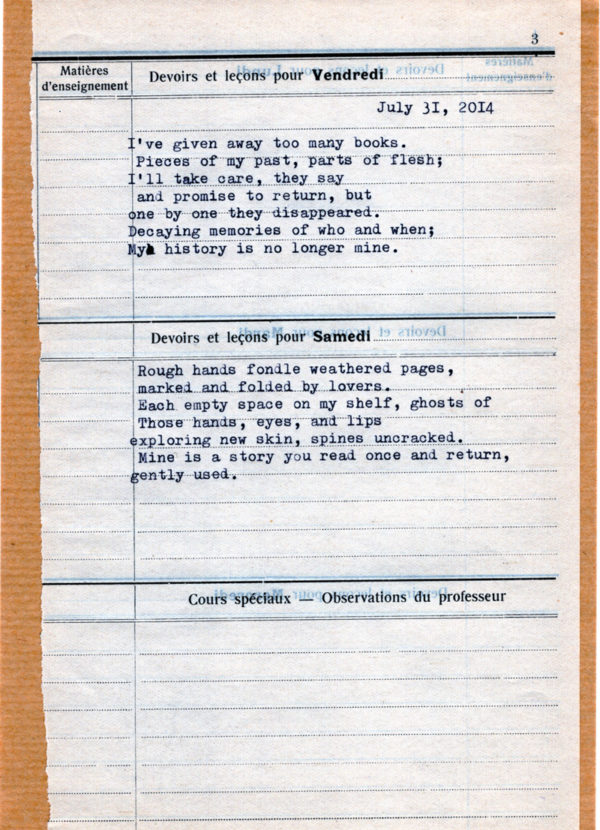

Elle lit beaucoup, affirmant qu’un livre peut « changer sa manière de penser ou de percevoir le monde ». Aussi la littérature offre-t-elle une clef d’entrée dans l’œuvre multiforme de Melissa Wittnebert, jeune américaine installée à Paris depuis quatre ans. Elle aime Dostoïevski, Nabokov, Anaïs Nin, Ginsberg et Kerouac. Ces quelques noms suffisent à dessiner un univers torturé de correspondances, de journaux intimes, de libertés prises et de poèmes sans rimes. Melissa Wittnebert écrit d’ailleurs les siens sur une Olivetti Lettera 22, « le même modèle qu’utilisaient Dylan et Leonard Cohen ». Ce n’est donc pas un hasard si ses poèmes écrits en anglais ou en français sonnent parfois comme des chansons, parfois comme du Dan Fante : « Je me sens sale, je me sens bien. Une tristesse guette au fond de ma bière, tiède. »

Mais c’est le cinéma, confie Melissa Wittnebert, qui influence de la manière la plus directe son travail : Rohmer, Gus Van Sant et Larry Clark. Comme le réalisateur de Kids ou Ken Park, elle traque la beauté cachée dans « les moments difficiles, ou cherche au moins a créer quelque chose de beau avec ces souvenirs. » L’artiste américaine reconnaît s’inspirer aussi des films expérimentaux et érotiques. Parmi ces derniers ce sont ceux « un peu cheap de l’Europe de l’Est des années 70-80 » qu’elle préfère, « la tristesse des visages, les sourires forcés, les postures maladroites » faisant écho à son monde intérieur marqué par « la mélancolie, l’angoisse, le sexe et le trash ».

Le sexe. Il est le fil – rouge, évidemment – qui relie entre elles les œuvres de Melissa Wittnebert. Sexe trash, âpre, mais que vient troubler la fragilité, la tristesse et parfois même la nostalgie. Ce trouble est instillé par la maladresse volontaire du trait et l’usage régulier des crayons de couleur, lesquels renvoient à la naïveté de l’enfance. Ce n’est pas « bien fait », mais c’est justement ce manque de maîtrise, cette spontanéité, qui créent une tension entre le sujet (résolument adulte) et sa représentation. Les œuvres de Melissa Wittnebert pourraient ainsi faire penser à celles d’un Henry Darger, et plus généralement à l’Art brut, si elles n’étaient pas irriguées par une réelle culture artistique. Les collages de la jeune artiste rappellent ainsi le Surréalisme, dans un aller-retour en « low » et « high culture ».

Si Melissa Wittnebert semble enfermée dans son œuvre, c’est qu’elle nourrit celle-ci de sa vie même. Elle appartient de ce point de vue à la famille des artistes de l’intime. Il n’est donc pas surprenant de la voir pratiquer le genre de l’autoportrait. Melissa Wittnebert se photographie ainsi vêtue à la mode 1900, en pin-up ou à la manière de Maggie Gyllenhaal dans le film La Secrétaire. Ici encore, sa pratique se situe entre celle d’une cam-girl contemporaine et celle d’un Pierre Molinier se photographiant travesti dans son grenier de la rue des Fossets à Bordeaux. Qu’on décide de classer les autoportraits de Melissa Wittnebert d’un côté ou de l’autre ils n’en rappellent pas moins que le rôle de la photographie est l’intensification de la vie.

Instagram : meliss_kat